工研院攜手60家產官研單位 電能補充聯盟推動智慧充電標準

日期:2025-03-05 09:45:07

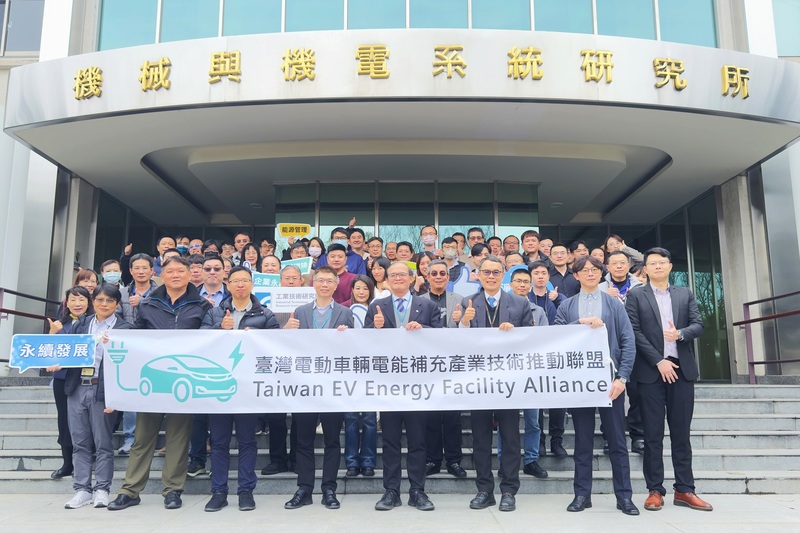

圖:工研院攜手近60家產官研代表攜手合作成立的「臺灣電動車輛電能補充產業技術推動聯盟」召開會員大會,工研院副院長暨電能補充聯盟主席胡竹生(前排右三)會中宣布電動車充電議題推動共識,以期完善產業生態鏈(圖/工研院)

港灣新聞網 產經中心

為加速臺灣電動車充電基礎設施發展,工研院攜手近60家產官研機構,共同成立「臺灣電動車輛電能補充產業技術推動聯盟」(簡稱「電能補充聯盟」),並於近期召開會員大會,宣布多項電動車能源補充領域的重要共識。此次會議重點包括推動智慧充電分級標準、完善交換式輕型動力電池標準、強化國際充電技術對接與測試能力,以提升臺灣在全球電動車市場的競爭力。

工研院副院長暨電能補充聯盟主席胡竹生表示,全球電動車產業正朝向智慧化與綠能發展,技術標準化是產業升級的關鍵。自2020年工研院促成聯盟成立以來,持續推動技術創新與國際標準接軌,幫助臺灣業者拓展海外市場。目前聯盟成員已凝聚多項技術共識,包括導入雙向充電標準、建構智慧充電指引、推動交換式電池技術標準等,進一步完善電動車輛電能補充生態鏈。

針對充電技術標準化,胡竹生指出,聯盟已完成智慧充電指引,建立智慧充電Level 1-3分級標準與驗測程序,並提交交通部作為電動大客車營運業者申請充電場域補助的依據。此舉將加速智慧充電基礎設施的普及,並提升臺灣充電設備製造商的市場競爭力。

此外,隨著電動車市場需求擴展,共享運具與電動物流車的應用趨勢崛起,未來技術發展將聚焦於雙向充電、無線充電及自主充電技術。聯盟將持續推動新型充電標準與示範應用,提升電能補充基礎設施的便利性,讓電動車用戶享有更高效的能源補充體驗。

因應國際市場變革,歐盟將於2027年全面實施「電池護照」制度,要求電動車電池模組資訊透明化與可追蹤性。聯盟已將該政策列為重點推動項目,透過技術標準制定與電池回收機制強化,協助臺灣業者符合國際市場規範,確保電池管理與再利用效率,提升產業競爭力。

工研院指出,未來將持續推動《2035技術策略與藍圖》,聚焦智慧生活應用與電動車產業升級,結合機械與電子等跨領域技術,深化臺灣智慧充電與電池技術發展,攜手產業打造綠能永續未來。